亜高山帯などの針葉樹林下に生育する、高さ10〜20cmの多年草です。 ここでは尾根筋の緩斜面に生育していました。 本州の中部以北と北海道に分布します。

茎はほぼ直立し、中ほどより上に白色の花を、一方に偏らせて付けます。 所有する図鑑(*1)には「汚白色の花」と記載されていましたが、実際は純白で美しい花でした。 なぜ「汚」という文字が使われているのかは理解できませんが、くすんだ色合いの花をつけることもあるのかも知れません。

花は花茎の下部から順に咲きます。 花数は図鑑では5〜12個とのことですが、上の写真の株では、開花した花は11個で、つぼみ〜開花直前の花は7個で、合わせて18個の花がありました。

葉は茎の基部付近に互生します。 卵形で、長さ1.0〜2.5cm、幅0.7〜1.5mm。 葉面の淡緑色の斑紋があります。 よく似たミヤマウズラの葉にも斑紋があります。が、本種の方がずっと葉と斑紋の明暗差が強く、多く入り、よく目立ちます。

(この記述は誤りでした、申し訳ありません。ミヤマウズラの葉にも、ヒメミヤマウズラと同じくらいか、あるいはもっと濃いと思われる斑紋が入る場合があります。 斑紋があまり目立たない場合もあります。 2019.08.27 訂正 )

ミヤマウズラは「深山鶉」で、葉の斑紋が鳥のウズラの羽の模様に似ていることから、名付けられました。 よく似た本種は、ミヤマウズラよりやや小型であることから「姫」が付け加えられ、ヒメミヤマウズラと名付けられました。

ちなみにミヤマウズラは「深山」が付きますが実際は低地に多く生育しています。 一方、本種はより標高が高い亜高山帯に分布しており、「深山」という名前がより相応しいと言えます。

葉の斑紋が美しいので、アップ写真をもう1枚紹介します。 斑紋は個体により微妙に異なり、それぞれ個性的な表情を見せています。 葉だけでも十分観賞価値のあるランだと感じました。

多くの個体が群生している場所がありました。 数えてみると、写真に写っているだけでだけで約40個体ありました(隣接している個体は判別しにくい場合もありました)。 しかし花茎を伸ばしている個体は一つもありませんでした。 まだ成長段階で、花茎を伸ばす前の状態だったのかも知れません。

花は一方向に偏って咲くので、ほぼすべて

の花が正面を向いた姿を見ることができます。

上の写真は斜め左前方から花を見たものです。 花は正面を向いて、茎の左右から交互に咲いているのではないか? と思い、拡大して茎のどちら側から花柄を伸ばしているかを調べてみました。 その結果、左右交互に花柄を出している訳ではないとわかり、ちょっとがっかりしました。 この辺は少しアバウトに決めているようです。

さてそれでは、もう少し花に近寄ってみます。

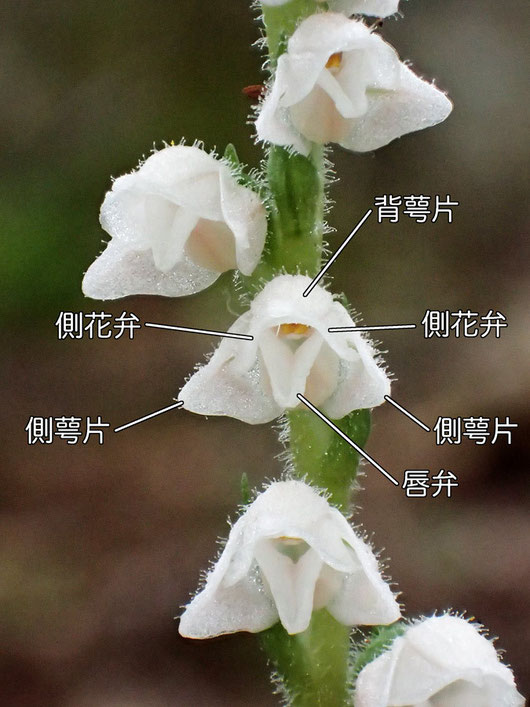

背萼片は長卵形、側萼片は斜卵形で、どちらも長さ4〜5mm。 側花弁は倒披針形で萼片より少し短いです。 シュスラン属では背萼片と側花弁の様子に着目したいのですが、同色で、しかも接しているので上の写真ではわかりにくいと思います。 これについては次の写真で色分けしたので参照して下さい。

唇弁は萼片と同長で、基部の背面は半球状に膨らみます。 上の写真では、その膨らみ部はかすかに紅色が入っているように見えます。

ミヤマウズラは側萼片を大きく左右に開くので、花のおおまかなシルエットとしては横長の長楕円形のようになります。 一方本種では側萼片は閉じ気味であるので、全体のシルエットは三角形に近いです。

上の写真はマウスオーバーで切り替わります。 PCでご覧の方は上の写真にオン・マウス(ポインターを重ねる)してみて下さい。 背萼片はピンク色、側花弁は黄色で表示されます。 ポインターを外すと元に戻ります。 スマホでご覧の方は、タップすると画像が切り替わりますが、元に戻すためにはリドロー(ページの再読み込み)する必要があります。

本題ですが、シュスラン属では「背萼片は側花弁とともにかぶとを形成」します。それを強く認識させられたのはベニシュスランです。 ベニシュスランでは、背萼片と側花弁が合着しているようにも見えます。 その理由は、細長い花冠の形を保ち、大型の送粉者の訪花に耐えられるように、強度を高めるためと推測しています。

本種ヒメミヤマウズラにおいても、上の写真でわかるように背萼片と側花弁が密に接しており、まるで合着しているかのように見えます。 実際にに合着しているのか、単に密着しているだけなのかは、花を分解してみないとわかりません。

しかし、背萼片と側花弁が合着していると仮定した場合、なぜそのような形態が必要だったのか理解できません。 花冠も特に長くなく、送粉者も大型とは考えにくいので、ベニシュスランのような形態が有利であるとは考えにくいのです。 これは今後の研究課題としたいと思います。

蕊柱は短く、葯は広卵形です。 黄色っぽく見える部分が花粉塊で、手前の白っぽく丸い部分が粘着体でしょうか? 茎・苞・子房・萼片と白っぽい毛が生えますが、唇弁に毛はありません。 側花弁にも毛はないように見えました。

花の側面です。 苞は披針形で、長さは約4mmです。 花柄子房にねじれはないように見えます。 ヒメミヤマウズラは、花柄子房をねじらずに唇弁を下側につける、「ストレート・唇弁下側タイプ」のランです。

側萼片に生える毛を拡大してみました。 透明感があり、先端はとがらず、むしろ丸みを帯びており、まるで腺毛のように見えます。 他の部位の毛も同様でした。

ここにはミヤマウズラもいました。 花期は8〜9月ですが、まだツボミの状態でした。 ヒメミヤマウズラよりやや大型で、葉の表面の斑紋は薄く、細いものでした。

今回は他のラン目的で富士山にやって来ました。 そのランには出会えなかったのですが、代わりにお初のヒメミヤマウズラに出会えて満足でした。 富士山にも多くの植物がいるようです。 また訪れたいと思いました。

2014.01.10 掲載

野山に自然に咲く花のページ

野山に自然に咲く花のページ

ゆき (火曜日, 12 5月 2015 21:55)

こんばんは

ゆき (水曜日, 13 5月 2015 20:25)

こんばんは、HIROさん、Kenさん、深山ウズラと姫深山ウズラ、群生の写真、ありがとうございます。しゅすらん類でも、ひときわ、ミニで、愛らしいですね。亜高山帯までの道のりが、大変でしたでしょう、見つけて、会えた喜び、感激が、つたわります。

HiroKenのKen (水曜日, 13 5月 2015 20:45)

ゆきさん、こんばんは。

いつもご訪問をありがとうございます。

このときは別の花目的で訪れたのですが、思いもかけずヒメミヤマウズラに出会え、

運がよかったです。

富士山はなんとなく敬遠していましたが、今後はもっと足を運んでみようと思います。

やや (水曜日, 04 1月 2017 07:40)

素晴らしい写真集ですね

HiroKen (水曜日, 04 1月 2017 09:39)

ややさん、ありがとうございます。